A pocos días de la edición 2013 de la Open Access Week [i], el Grup de Gestió de la Informació en Ciències de la Salut (GICS) del Col·legi Oficial de Bibliotecaris de Catalunya me brinda la oportunidad de contaros un poco de qué va esto del Acceso Abierto (Open Access, OA), empecemos:

[i] International Open Access Week http://www.openaccessweek.org/

1. Introducción

Lo primero que os preguntareis es ¿Qué es esto del Acceso Abierto?, fácil, pero antes contextualicemos el concepto de comunicación científica: aquel proceso en dónde los investigadores, científicos, etc. publican y comparten los resultados de sus líneas de investigación. Estos resultados tradicionalmente quedan plasmados después de un proceso de revisión (peer review) en versión papel y/o digital en libros, capítulos de libro, en presentaciones a congresos y sobretodo en revistas de la especialidad del investigador.

En paralelo, para cerrar el círculo, los centros de investigación y sus bibliotecas, compran y suscriben contenidos (en papel y digital) de los diferentes ámbitos de investigación del centro.

2. Los antecedentes

Hasta aquí ningún problema, pero desde los años 90 surgen algunos detonantes que cuestionan este modelo: por un lado gracias al crecimiento de Internet surgen iniciativas como Arxiv.org[i] y publicaciones de libre acceso como “The Public-access Computer Systems Review” y además con el efecto colateral de que las instituciones empiezan a interesarse por su visibilidad en la red y los resultados de sus investigaciones y las publicaciones son un elemento clave de dicha visibilidad.

Por otro lado existe una contradicción entre la información generada y mayoritariamente financiada con dinero público y el acceso a esta que en general es gestionada por editores privados. Y este es uno de los temas de debate: los investigadores (y/o los centros) deben pagar por acceder a esos resultados creados por ellos y recordemos que financiados públicamente.

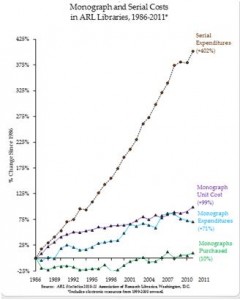

Para acabar de complicarlo, las revistas científicas sufren incrementos muy por encima de la inflación (aparte de las fluctuaciones de valor de la moneda en el caso de publicaciones que no se paguen en €) un dato de la bibliotecas académicas norteamericanas lo cifran en un 402% en el período 1986-2011 (Figura 1).

Figura 1: ARL. Monograph and Serial Costs in ARL Libraries, 1986-2011[ii]

Figura 1: ARL. Monograph and Serial Costs in ARL Libraries, 1986-2011[ii]

Otro detonante data del año 2001, cuando Michael Eisen, de la Public Library of Science (PLoS) pretende crear una base de datos de publicaciones aprovechando la tecnología y los editores le recuerdan que esa información que estaba recopilando tenía dueño y que vulneraba la ley de propiedad intelectual. Eisen junto a otros colegas, organizan una carta abierta[iii] (PLoS. Open Letter) en donde se pide a toda la comunidad científica que dejen de publicar en revistas que no faciliten de forma totalmente libre y gratuita sus contenidos con un máximo de 6 meses después de su publicación. La respuesta de la comunidad científica fue contundente, decenas de millares de investigadores firmaron la carta.

A esta iniciativa, le siguen todo un conjunto de declaraciones en pro del acceso abierto al conocimiento.

[i] Arxiv.org http://arxiv.org

[ii] ARL. Monograph and Serial Costs in ARL Libraries, 1986-2011 http://arl.nonprofitsoapbox.com/storage/documents/expenditure-trends.pdf

3. Iniciativas y declaraciones

- Algunas de estas iniciativas y declaraciones acaban definiendo en un modo u otro el acceso abierto implican el acceso libre a la producción científica sin ningún tipo de restricción legal o técnica, respetando la integridad de las obras y reconociendo la autoría. También piden el compromiso de las instituciones para que incentiven el acceso abierto a la producción científica de sus investigadores y la financiada con sus presupuestos:

- 2001: PLoS. Open Letter

- 2002: Budapest Open Access Initiative

- 2003:

- 2004: IFLA Statement on Open Access to Scholarly Literature and Research Documentation

- 2006: ERC. Scientific Council Statement on Open Access

- 2007: OECD Principles and Guidelines for Access to Research Data from Public Funding

- 2008: Recommendations from the EUA Working Group on Open Access adopted by the EUA Council on 26th of March 2008 (Barcelona)

- 2010: Alhambra Declaration

4. El Acceso Abierto

Ahora ya podemos conceptualizar que es eso del “Open Access”. Labastida e Iglesias[i] lo definen como “Disponibilidad de un determinado contenido de forma gratuita y pública en la red, permitiendo la lectura, la descarga, copia, distribución, impresión, búsqueda o enlace a los textos completos, sin barreras económicas, legales o técnicas. La única condición es mantener la integridad de los textos y el reconocimiento de la autoría al ser citados”. Peter Suber, Como “Open-access literature is digital, online, free of charge, and free of most copyright and licensing restrictions. What makes it possible is the internet and the consent of the author or copyright-holder“[ii] y Stevan Harnad como “ is free, immediate, permanent online access to the full text of research articles for anyone, web wide”[iii].

[i] Labastida, Ignasi; Iglesias, César. Guía sobre gestión de derechos de autor y acceso abierto en bibliotecas, servicios de documentación y archivos. http://www.sedic.es/dchos_autor_normaweb.01.07.pdf

[ii] Suber, Peter. A Very Brief Introduction to Open Access. http://www.livingreviews.org/open-access.html

[iii]Harnad, Stevan. What is Open Access? http://www.eprints.org/openaccess/

5. ¿Cómo llegamos al Acceso Abierto?

La siguiente pregunta es como “llegamos” al acceso abierto. La Budapest Open Access Initiative listada anteriormente propone dos estrategias: el autoarchivo o “Vía Verde” en que los autores dispongan de herramientas para depositar sus contenidos en archivos digitales o repositorios abiertos (y aquí podemos entrar los profesionales de la información, lo vemos más adelante) y la publicación en (o creación de) revistas en acceso libre conocida como la “Vía Dorada” y además que estas revistas no apelen a los derechos de autor para restringir acceso y uso de sus contenidos. Más recientemente (2012) la Budapest Open Access Initiative incluye nuevas recomendaciones: “Hacia lo abierto por defecto[i]”

Pero es necesario el apoyo institucional, y ahí es donde entran los gestores de los centros y entidades financiadoras, a los que se recomienda además de adherirse a declaraciones como la Budapest Open Access Initiative, promover “mandatos” en donde se explicite la necesidad de publicar “en abierto”. Aspecto ya contemplado por la Ley Española de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación[ii] y entidades europeas como Consejo Europeo de Investigación[iii] (European Research Council) y en un piloto del 7º Programa Marco de la Comisión Europea 2007-2013[iv].

[i] Budapest Open Access Initiative . Diez años desde la Budapest Open Access Initiative: hacia lo abierto por defecto http://www.budapestopenaccessinitiative.org/boai-10-translations/spanish

[ii] Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación. http://www.boe.es/boe/dias/2011/06/02/pdfs/BOE-A-2011-9617.pdf

[iii] European Research Council. Guidelines for Open Access. http://erc.europa.eu/sites/default/files/document/file/erc_scc_guidelines_open_access.pdf

[iv] 7º Programa Marco de la Comisión Europea. http://europa.eu/legislation_summaries/energy/european_energy_policy/i23022_es.htm

6. ¿Qué representa?

Vaya por delante que en esta “movida” del Acceso Abierto, el autor sigue siendo el propietario de su obra y de sus derechos. Lo que permite el Acceso Abierto es el libre acceso y por tanto gratuito a su información sin ninguna restricción. Desde la perspectiva económica, naturalmente supone un ahorro, pero además evita desequilibrios en el acceso a la información entre países ricos y pobres.

Aunque compatible con el sistema clásico de difusión de la ciencia, lo que el Acceso Abierto mejora es la visibilidad e impacto de los resultados de investigación y por tanto de la transferencia de conocimiento.

Aunque quizás, mejor será ver este decálogo de los colegas de la Biblioteca de la Universidad de Salamanca que en 10 puntos sintetizan el valor del Acceso Abierto (Figura 2):

Figura 2: 10 claves del acceso abierto[xii]

Figura 2: 10 claves del acceso abierto[xii]

7. El lío de las licencias

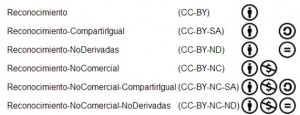

Un aspecto que crea confusión tanto a los autores como a nosotros es el tema de las licencias: Partiendo del concepto de Creative Commons (que insisto, no sustituyen a los derechos del autor) que se basa en las premisas anteriores de nuevos modelos de compartir el conocimiento y de colaboración.

Partiendo de la combinación de cuatro condiciones: reconocimiento (obligatoria, recordemos que se reconoce la autoría), no comercial (la explotación de la obra queda limitada a usos no comerciales), no derivada (la autorización para explotar la obra no incluye la transformación para crear una obra derivada) y compartir igual (la explotación autorizada incluye la creación de obras derivadas siempre que mantengan la misma licencia al ser divulgadas e incompatible con “no derivada”) generan seis tipos de licencia (Figura 3)

I Figura 3. Licencias Creative Commons[xiii]

I Figura 3. Licencias Creative Commons[xiii]

8. Los repositorios

Antes he comentado que una de las vías para el acceso es la “Vía Verde” en donde los autores necesitan de herramientas en dónde depositar sus contenidos. Estas herramientas son los repositorios.

Una definición “formal” de repositorios puede ser: “Un programa en donde se deposita, se almacena, se mantiene y se preserva la información”. Además utiliza un protocolo conocido como OAI-PMH (Open Archives Initiative – Protocol for Metadata Harvesting), como herramienta de interoperabilidad (esto es todo un tema 😉 más info: http://www.oaforum.org/tutorial/) y que usan generalmente metadatos Dublin Core para la descripción de los contenidos depositados.

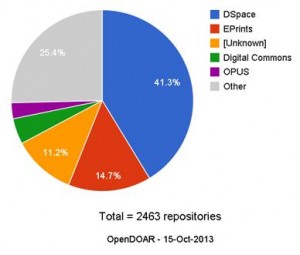

Existen diferentes aplicativos, los más populares son DSpace y E-Prints usados en el 55% de los repositorios registrados en OpenDOAR (Figura 4).

Figura 4. Usage of Open Access Repository Software – Worldwide[i]

Figura 4. Usage of Open Access Repository Software – Worldwide[i]

Los repositorios pueden ser de diferentes tipos:

- Institucionales: aquellos creados, mantenidos, gestionados y autorizados por una institución o grupo de instituciones

- Temáticos: que contienen contenidos en torno a una disciplina o tema

- Huérfanos: Que son la alternativa para autores que no tienen opciones de depositar en institucionales o temáticos

Faltaría añadir los de los datos asociados a los trabajos de investigación, pero esto da para otro post 😉

A la vez los repositorios actúan como “proveedores” de datos, ya que por “encima” hay recolectores que recuperan o capturan (en el “argot” recolectan) los metadatos de los archivos disponibles en repositorios.

Un ejemplo es nuestro repositorio institucional UPCommons (http://upcommons.upc.edu) que actúa como proveedor de datos y entre otros es “recolectado” por Recercat en Catalunya (http://www.recercat.net/), Recolecta en el Estado Español (http://recolecta.net/) u otros a nivel europeo e internacional.

Evidentemente esto de actuar de proveedor y ser “recolectado”, es uno de los factores de la visibilidad comentada anteriormente.

9. Nuestro papel

Y ¿Qué podemos o debemos hacer los profesionales de la información con todo esto? Pues, respuesta múltiple.

Por un lado asesorar a los investigadores sobre el tema, las ventajas, la complejidad si la hubiera y disipar dudas. En muchos casos desconocen sus derechos y en general son temerosos a ser copiados.

También orientar sobre la de la normativa en derechos de autor, sus derechos recomendarles publicaciones.

Y naturalmente gestionar el repositorio (o si no disponemos de repositorio asesorarlos de la mejor alternativa, recordemos que los hay temáticos y huérfanos).

Gestionar el repositorio no es un tema baladí: hemos hablado de acceso libre y gratuito y las aplicaciones de los repositorios en la mayoría de los casos están desarrolladas en código abierto, pero:

- Deberemos validar metadatos

- Normalizar autorías

- Comprobar que el documento depositado es el pertinente (de esto mis colegas de trabajo pueden escribir un libro)

- ….

Además la gestión del repositorio:

- Hay que mantenerlo

- Actualizarlo

- Gestionar las copias de seguridad

- Hardware y espacio de disco (o cloud)

- Darle visibilidad

- …

A lo que hay que añadir la recomendación de simplificar la tarea del investigador, debemos mirar si existen otros sistemas de información relacionados con la investigación y si es el caso integrarlos con el repositorio (a nadie le gusta hacer las cosas dos veces), crear productos nuevos de valor añadido que relacionen las publicaciones con los grupos de trabajo, redes de colaboradores, agregar indicadores bibliométricos, etc.

Vaya que hay unos costes asociados que no se los salta cualquier gestor 😉 Mi recomendación: Si pertenecemos a un centro pequeño y/o con poca infraestructura, colaborar con otros en el proyecto de repositorio (que este caso lo podríamos definir como inter-institucional) y repartir las tareas o bien llegar a un acuerdo con recolectores tipo RECERCAT para que permitan incorporar los contenidos. Algunos ya deben haberme oído alguna vez: “si nos tiramos a la piscina, ya no hay vuelta atrás” y quizás debamos de dejar de hacer (o mejorar) otras tareas que no aportan tanto valor.

Mi recomendación: planificar, evaluar el esfuerzo y costes, empezando con un “piloto” que siempre hay un investigador incondicional de la biblioteca que nos va a echar una mano.

Y siempre que sea posible, que la institución reparta “chuches” como dice Reme Melero (en realidad incentivos) ….. y un recurso que nunca falla: activad el módulo de estadísticas que al investigador y a la institución les gusta saber en número de consultas y descargas y de donde proceden estas. Ahora que no nos lee nadie: ese es su punto débil 😉

10. Algunas utilidades

Tal como he comentado, los investigadores en muchos casos desconocen sus derechos, muchos de los editores permiten depositar en abierto o restringido por un corto período de tiempo (embargo) alguna versión de la publicación (preprint, postprint …), salvo en casos de material retrospectivo, se puede conocer las políticas de las editoriales de las revistas científicas. Solo hace falta consultar recursos como:

- SHERPA/RoMEO – Publisher copyright policies & self-archiving: http://www.sherpa.ac.uk/romeo/ (editores Internacionales)

- DULCINEA: Derechos de copyright y las condiciones de auto-archivo de revistas científicas españolas: http://www.accesoabierto.net/dulcinea/ (editores españoles)

Es inevitable que para dar visibilidad al repositorio debamos darlo de alta:

- Registry of Open Access Repositories: http://roar.eprints.org/

- OpenDOAR: http://www.opendoar.org/

- Repository Map: http://maps.repository66.org/

- … y llegar a acuerdos con recolectores, para que recopilen los metadatos de vuestros contenidos

Visibilidad:

- The Ranking Web of World repositories: http://repositories.webometrics.info/en/top_Inst (Este les encanta a los gestores 😉

11. A modo de conclusión

Actualmente el movimiento pro “Acceso Abierto” es un tema consolidado y pocos cuestionan el libre acceso al con conocimiento aunque naturalmente queda camino por recorrer.

Es evidente que no existe un conflicto entre el Acceso Abierto y las leyes sobre propiedad intelectual, el Acceso Abierto reconoce que el autor es el dueño de los derechos sobre sus obras y que él decide el modo en que sus obras se distribuyen y usan.

Por otro lado, hay por parte de los investigadores un gran desconocimiento sobre el acceso abierto y de sus derechos, pero la investigación financiada con dinero público marca cada vez más la publicación en abierto.

Y nuevos frentes se avecinan, tan solo un ejemplo: OpenAIRE Plus[i] una iniciativa de la Unión Europea de apoyo al depósito en acceso abierto de las investigaciones financiadas con fondos de investigación europeos tiene entre sus objetivos vincular las publicaciones con los datos y la financiación. La financiación como modelo de transparencia de la inversión pública y los datos para complementar los resultados de la investigación y que sean compartidos y reutilizados por terceros.

….. Vamos, que una vez tengáis el repositorio consolidado y a pleno rendimiento, no vais a descansar, le siguen los repositorios de datos que como ya he contado merece otro post.

Como aperitivo os dejo este enlace a un informe de la FECYT en la que hemos colaborado algunos gestores de repositorios: Grupo de Trabajo de “Depósito y Gestión de datos en Acceso Abierto” del proyecto RECOLECTA. Informe preliminar para la conservación y reutilización de los datos científicos en España. Madrid: Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, FECYT (2012) ¡Buen provecho! Y no asustarse 😉

¡Nos seguimos!

Jordi Serrano-Muñoz

Universitat Politècnica de Catalunya. Servei de Biblioteques, Publicacions i Arxiu

j.serrano@upc.edu

Perfil profesional de Jordi Serrano Muñoz: Linkedln y Blog del GICS

[i] International Open Access Week http://www.openaccessweek.org/

[ii] Arxiv.org http://arxiv.org

[iii] ARL. Monograph and Serial Costs in ARL Libraries, 1986-2011 http://arl.nonprofitsoapbox.com/storage/documents/expenditure-trends.pdf

[v] Labastida, Ignasi; Iglesias, César. Guía sobre gestión de derechos de autor y acceso abierto en bibliotecas, servicios de documentación y archivos. http://www.sedic.es/dchos_autor_normaweb.01.07.pdf

[vi] Suber, Peter. A Very Brief Introduction to Open Access. http://www.livingreviews.org/open-access.html

[vii]Harnad, Stevan. What is Open Access? http://www.eprints.org/openaccess/

[viii] Budapest Open Access Initiative . Diez años desde la Budapest Open Access Initiative: hacia lo abierto por defecto http://www.budapestopenaccessinitiative.org/boai-10-translations/spanish

[ix] Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación. http://www.boe.es/boe/dias/2011/06/02/pdfs/BOE-A-2011-9617.pdf

[x] European Research Council. Guidelines for Open Access. http://erc.europa.eu/sites/default/files/document/file/erc_scc_guidelines_open_access.pdf

[xi] 7º Programa Marco de la Comisión Europea. http://europa.eu/legislation_summaries/energy/european_energy_policy/i23022_es.htm

[xii]Universidad de Salamanca. Servicio de Bibliotecas. 10 claves del acceso abierto https://s3.amazonaws.com/assets.rbl.ms/88643/origin.jpg

[xiii] Creative Commons España. http://es.creativecommons.org/blog/

[xiv] OpenDOAR. Usage of Open Access Repository Software – Worldwide. http://www.opendoar.org/onechart.php?cID=&ctID=&rtID=&clID=&lID=&potID=&rSoftWareName=&search=&groupby=r.rSoftWareName&orderby=Tally%20DESC&charttype=pie&width=600&height=300&caption=Usage%20of%20Open%20Access%20Repository%20Software%20-%20Worldwide

Seguidors